Knapp daneben

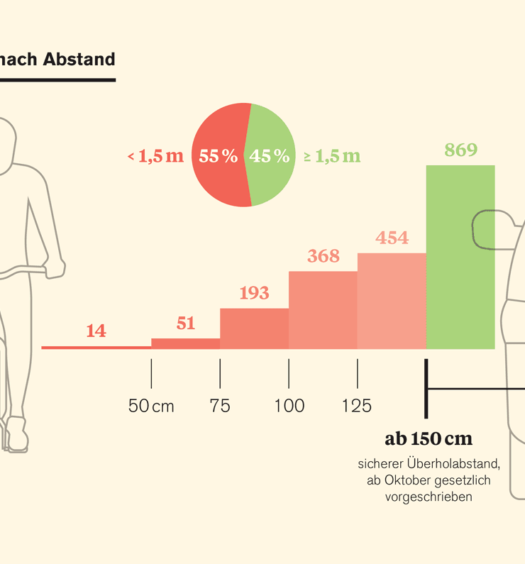

Das Forschungsprojekt RADBEST hat über 7.000 Kfz-Überholvorgänge von Radfahrenden analysiert. Das Ergebnis: Der Großteil der Autofahrenden hielt den gesetzlichen Überholabstand nicht ein. Welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten?

TEXT: Alec Hager

Tom Turbo goes Wissenschaft: Bei der Studie kamen neben dem „Open Bike Sensor“ unter dem Sattel auch „geringfügig“ auffälligere Geräte zum Einsatz. Wie die genau messen, versteht kaum jemand – die Ergebnisse aber sehr wohl.

Hinter dem Namen RADBEST verbirgt sich ein transnationales Forschungsteam aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Wissenschaftler*innen und Verkehrsplaner*innen hatten es sich zur Aufgabe gestellt, die Möglichkeiten zur sicheren Radverkehrsführung bei beengten Verhältnissen zu erkunden. Damit sind Situationen gemeint, wo auf Hauptstraßen aufgrund der räumlichen Verhältnisse keine baulich getrennten Radwege umsetzbar sind.

Unter diesen Bedingungen wird im Mischverkehr geradelt, man teilt sich die Fahrbahn mit zahlreichen Kraftfahrzeugen. Das allein kann schon als unangenehm empfunden werden – wenn dann noch zu eng überholt wird, steigt die Gefahr.

Die Messungen des Forschungsteams wurden im Jänner 2025 präsentiert und zeigen, wie selten dieser gesetzlich vorgegebene Mindestabstand von 1,5 Metern im Ortsgebiet eingehalten wird.

Kameras, Sensoren und Pulsmessungen

In den drei Ländern wurden Feldtests mit unterschiedlichen Erhebungsmethoden an 22 Teststrecken durchgeführt. Dabei wurde sowohl die objektive Sicherheit der Abstände und Geschwindigkeiten als auch das subjektive Sicherheitsgefühl untersucht. Zum Einsatz kamen stationäre Kameras, Open Bike Sensoren und das „Holoscene-Fahrrad“, das mit zahlreichen Sensoren ausgestattet ist.

An einer Teststrecke in Puch bei Hallein wurde auch der physiologische Stresslevel der Proband*innen am Rad gemessen. Besonders hohe Werte konnten am Ende eines Radwegs und den darauffolgenden knappen Überholvorgängen auf der Fahrbahn dokumentiert werden.

Trauriger Spitzenreiter: Währingerstraße, Wien

91 cm im Median

91 cm im Median

21 cm der geringste

Auf fast allen Teststrecken lagen die mittleren Überholabstände zwischen 1 und 1,3 Metern. Erschreckend gering waren die Werte in der Währinger Straße in Wien: Der geringste Überholabstand lag bei 21 Zentimetern, der Median bei 91 Zentimetern. Es handelt sich dort um eine innerstädtische Einrichtungsfahrbahn mit abschnittsweisen Mehrzweckstreifen. Außerdem wird die Fahrbahn zur Linken von einer Schwelle zum Gleiskörper der Straßenbahn begrenzt, die schmale Fahrbahn verschmälert sich kontinuierlich. Ungeduldige Autofahrende rücken den Radler*innen dort viel näher auf den Pelz, als es der Gesetzgeber erlaubt. Laut StVO ein klarer Fall fürs Hintenbleiben.

Zu diesen Situationen kommt es kurz bevor der Mehrzweckstreifen im Nichts endet. Radlobby-Sprecher Roland Romano hält fest: „Die Hauptradroute Währinger Straße ist ein Angstloch. Mit dem U-Bahn-Bau ab 2027 eröffnet sich hier aber die Chance, das Schottentor endlich durch sichere Radwege oder deutlich verkehrsberuhigte Begegnungszonen mit Währing zu verbinden.“

Parkplatzproblem: St. Veiter Straße, Klagenfurt

101 cm im Median

101 cm im Median

49 cm der geringste

Kaum besser ergeht es Radelnden in Klagenfurt. Das engste gemessene Überholmanöver auf der St. Veiter Straße wies 49 Zentimeter Abstand auf, der Medianwert lag bei 101 cm. Gerald Schumer von der Radlobby Klagenfurt: „Leider ist die Verkehrsfläche hier zugunsten von Kfz- Verkehr und Parkplätzen verteilt. Wir fordern seit Jahren Radwege an allen Hauptzufahrtsstraßen.“

Unübersichtlich: Dörnbacher Straße, Pasching bei Linz:

140 cm im Median

140 cm im Median

64 cm der geringste

Vergleichsweise groß sind dagegen die Abstände in Pasching. Der Medianwert der Überholvorgänge lag mit 140 Zentimetern jedoch immer noch unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand. Auffällig war hier, dass die Autos länger hinter den Radfahrenden bleiben. Gründe dafür dürften schlecht einsehbare Kurven und der Gegenverkehr sein. Christoph Daill von der Radlobby Leonding sieht positive Effekte: „Die Autos fahren in diesem Abschnitt auf Grund der markierten Mehrzweckstreifen langsamer. Es bräuchte aber noch Radpiktogramme, um den Zweck der Markierungen klarzustellen.“

Große Verbesserung: Georgistraße, Eisenstadt

156 cm im Median

156 cm im Median

96 cm der geringste

In Eisenstadt konnten die Forschenden eine Teststrecke im Vorher-Nachher-Vergleich analysieren. Als die Fahrbahn noch von schmalen Mehrzweckstreifen begleitet wurde, lag der mittlere Überholabstand bei lediglich 125 Zentimetern. Im Sommer 2023 wurde das Tempo auf 30 km/h gedrosselt und die Kfz-Kernfahrbahn auf drei Meter Breite reduziert. Daneben wurden zwei Meter breite Mehrzweckstreifen markiert. Siehe da: Nach der Umgestaltung wurde der gesetzliche Mindestabstand von 1,5 m erreicht. Stefan Haider, Radlobby Eisenstadt: „Durch die gleichzeitige Temporeduktion und die breiten Mehrzweckstreifen wurde das Sicherheitsgefühl beim Radfahren erhöht. Eine farbliche Markierung der Mehrzweckstreifen würde die Verständlichkeit der Verkehrsführung noch verbessern.“

Was tun?

Die Studienergebnisse belegen exemplarisch, dass der gesetzlich vorgeschriebene Überholabstand noch nicht in den Köpfen der meisten Autofahrenden angekommen ist. Dafür wären Bewusstseinskampagnen des Verkehrsministeriums notwendig, flankiert von wirksamen Kontrollmaßnahmen der Exekutive.

Wer will, der oder die kann: Sogar auf der engen Währingerstraße ist es möglich, Radfahrende gesetzeskonform zu überholen.

Ziel der RADBEST Studie war jedoch, die Handlungsmöglichkeiten im Bereich von Verkehrsplanung und Gesetzgebung zu definieren. Dabei kommen die Forscher*innen zu mehreren Empfehlungen für Österreich: Die planerisch beste Lösung im beengten Verkehrsraum stellt eine Kfz-Kernfahrbahn von 3–4 m Breite plus 2 m Mehrzweckstreifen an beiden Seiten dar. Diese Straßenaufteilung mit einer Gesamtbreite von 7–8 m hat im Forschungsprojekt die besten Ergebnisse erzielt. Bei Fahrbahnbreiten darunter lässt sich diese Lösung nicht umsetzen. Hier wird „qualifizierter Mischverkehr“ mit Sharrow-Piktogrammen empfohlen. Tempo 30 ist generell Voraussetzung für mehr Sicherheit. Ergänzend sollte ein Überholverbot von Radfahrer*innen in der Straßenverkehrsordnung verankert werden, das an engen Stellen ausgeschildert werden kann.

RADBEST Forschungsteam

Der österreichische Teil des Forschungskonsortiums bestand aus der Salzburg Research Forschungsgesellschaft, der Paris Lodron Universität Salzburg, con.sens mobilitätsdesign sowie dem KfV.

Auftraggeber: Klimaschutzministerium (A), Verkehrsministerium (D) & Bundesamt für Straßen (CH)

Laufzeit: 2022 bis 2024

Forschungsbericht: radkompetenz.at/radbest

Fotos: Radlobby, Radbest